1

IN GETTING CULTURED

ОБ ОКУЛЬТУРИВАНИИ

Глава 1. ИНФОСФЕРА

ОТ ПИАРА ДО «ПЕРВИЧНОГО БУЛЬОНА»

Осень 1992 года. После быстрой пробежки по телеканалам в будний день после полудня выясняется, что Джералдо, Донахью и пара других украшенных радиомикрофонами телеведущих одновременно ведут программы, посвященные истории Эми Фишер17. Джералдо прокручивает анонсы трех телефильмов о «Лолите с Лонг-Айленда», которые будут показаны на той же неделе — один из них рассказывает историю с точки зрения самой Эми, другой — с точки зрения Джоуи Буттафуоко, и третий — с «нейтральной» точки зрения.

|

17 Несовершеннолетняя Эми Фишер ("Лолита с Лонг-Айленда") вступила в половую связь с женатым бизнесменом Джоуи Буттафуоко. После отказа Джо расторгнуть брак Эми Фишер попыталась убить его жену, Мэри Джо, и была осуждена. Скандал с Эми Фишер был одним из самых крупных медиасобытий в США, уступивший по распространенности только делу О.Дж.Симпсо-на. — Прим. ред.

|

Один из анонсов начинается с постановки пресс-конференции, которую давала таблоидная новостная программа «Хард Копи»: актеры, играющие продюсеров программы, показывают на экране пленку, которую пустят в эфир тем же вечером. Дальше идет сам вечерний сюжет, в котором объявляется, что в единоличное распоряжение «Хард Копи» попала разоблачительная видеокассета: Эми Фишер разговаривает со своим бойфрендом, о том, как они смогут заниматься сексом даже после того, как ее посадят в тюрьму. Эту пленку, как мы узнаем из закадрового текста ведущего «Хард Копи», тайно снял видеокамерой сам бой-френд. Дальше в телефильме следует переход с подлинной видеозаписи Эми и ее бойфренда на другой телемонитор — на этот раз, стоящий в инсценированной гостиной Эми Фишер, которую играет Дрю Берримор: та в шоке смотрит сюжет «Хард Копи».

Один из анонсов начинается с постановки пресс-конференции, которую давала таблоидная новостная программа «Хард Копи»: актеры, играющие продюсеров программы, показывают на экране пленку, которую пустят в эфир тем же вечером. Дальше идет сам вечерний сюжет, в котором объявляется, что в единоличное распоряжение «Хард Копи» попала разоблачительная видеокассета: Эми Фишер разговаривает со своим бойфрендом, о том, как они смогут заниматься сексом даже после того, как ее посадят в тюрьму. Эту пленку, как мы узнаем из закадрового текста ведущего «Хард Копи», тайно снял видеокамерой сам бой-френд. Дальше в телефильме следует переход с подлинной видеозаписи Эми и ее бойфренда на другой телемонитор — на этот раз, стоящий в инсценированной гостиной Эми Фишер, которую играет Дрю Берримор: та в шоке смотрит сюжет «Хард Копи».

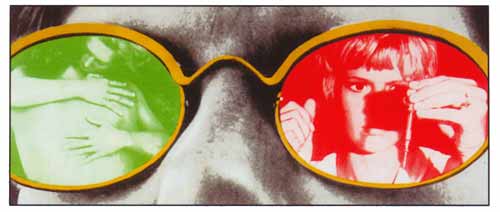

Таким образом, мы смотрим по телевизору на то, как Дже-ралдо смотрит на монитор, который показывает телефильм, в котором происходит постановочная пресс-конференция, на которой крутят пленку с записью телешоу, в котором, в свою очередь, тоже крутят пленку — подлинную, из реального мира, пленку, приобретенную для съемок телефильма, которую снял парень, желающий нагреть руки на медиаскандале, и все это заканчивается тем, что мы видим, как американская актриса в третьем поколении пытается изобразить реакцию настоящей Эми Фишер. Тут Джералдо объявляет рекламную паузу, во время которой вас призывают не пропустить экстренный выпуск вечерних новостей, где будет показана еще одна пленка с Эми Фишер, снятая другим ее бойфрендом. Щелкните переключателем каналов — и вы увидите анонс эксклюзивного интервью с Джоуи и его адвокатом, которые недовольны тем, как их заставили выглядеть на недавнем телешоу Фила Донахью. Само собой разумеется, все эти медиасобытия параллельно обсуждаются по всей стране в компьютерных конференциях, а сама история Эми Фишер успела воплотиться в форму книжки комиксов.

Этот дом зеркал внутри зеркал — американское медиапрост-ранство. Это больше, чем зеркало нашей культуры; это и есть наша культура. Это то место, куда уходят наше время, наши деньги и наши мысли. Но при более близком рассмотрении инфосферы выясняется, что она не что иное, как соотносящийся с самим собой коллаж. Большинство медиа — это медиа, которые комментируют то, как медиа комментируют медиа. Даже если в кои-то веки происходит какое-то реальное событие: девушка убивает из пистолета жену мужчины, с которым переспала, женщина отрезает своему мужу пенис, два брата пристреливают своих родителей-миллионеров или телохранитель олимпийской фигуристки нападает на ее соперницу18 — это событие быстро становится составной частью глобального медиапастиша, построенного на автокомментарии.

Что-то весьма своеобразное происходит внутри медиа — что-то, что заставляет задуматься не над самими событиями, получающими освещение, а над природой наших культурных запросов и теми способами, какими мы эти запросы удовлетворяем. Сам способ, которым медиа находят свои сюжеты, производят их, вновь поглощают, вновь переваривают и выплевывают обратно, является определенным посланием. Это не просто культурная булимия19. Это — сложная, но, при определенных условиях, эффективная форма массового катарсиса и самонаблюдения, с помощью которого наше общество контролирует и изменяет себя.

|

18 Отсылки к известным уголовным делам: Эми Фишер, Лорена Боббит, братья Менендес и Тоня Хардинг соответственно. В дальнейшем некоторые из них бу-Аут упоминаться в тексте книги. — Прим. ред.

19 Булимия — вид нервного расстройства, при котором человек постоянно испытывает потребность принимать пищу, но не может ее переварить и вынужден отрыгивать съеденное. — Прим. ред

|

Большинство социологов все еще считают медиа навозной кучей культурных отходов. Они полагают, что медиа, за неимением лучшего занятия, просто пережевывают свою же отрыгнутую полупереваренную пищу. Ведь нужно заполнить огромное количество времени на огромном количестве станций, а реальных сюжетов — раз два и обчелся. Это очень упрощенный взгляд На медиа, разделяемый в основном философами, выросшими в Дотелевизионную эпоху. Они рассматривают медиа и даже всю технику в целом как нечто внеположное миру естественных феноменов. С их точки зрения, медиа могут только отображать или комментировать «нечто реальное». Они никак не могут признать, что медиа — сами по себе нечто реальное, нечто, существующее независимо и, возможно, обладающее собственными потребностями и интересами. Даже такой передовой мыслитель, как философ медиа Маршалл Маклюэн, настаивает в своей книге «Понимая медиа» (1964), что любое медиапродолжение человека сродни биологической «ампутации». С появлением рока музыканты стали глохнуть, и вполне может быть, что телевизоры или шлемы виртуальной реальности вредят нашим оптическим нервам и заставляют нас слепнуть. Это старое поколение теоретиков возражает даже против того, что «медиа» должны пониматься как некое единство. Для них медиа — это всего лишь те каналы, с помощью которых мы общаемся друг с другом: телевидение, печать, наклейки на бамперах, телеграф, телефон. Нас принуждают рассматривать медиа как набор искусственных технологий, которые опосредуют и в конечном счете компрометируют человеческое взаимодействие.

Но люди, выросшие после формирования инфосферы, видят медиа совершенно по-другому. Будучи больше чем просто набором орудий, медиа представляют собой вполне самостоятельную сущность, с которой приходится сосуществовать на ее собственных условиях. Инициаторы медиавирусов вынуждены оптимистически смотреть на то, как паутина медиаузлов может способствовать дальнейшему культурному росту. Вместо того чтобы сдерживать наше естественное развитие, ампутируя наши конечности и притупляя наши чувства, медиа способны ускорить эволюцию. Активисты, с которыми мы собираемся встретиться, верят, что медиа могут служить расширением человеческого или даже мирового духа.

КОНЕЦ «ЭРЫ ПИАРА»

Как объясняют наши концептуальные праотцы, инфосфера была создана авторитарными силами как средство контроля над общественностью. Политолог Ноам Хомский, медиатеоретик из Массачусетского технологического института, всю свою долгую карьеру посвятил демонстрации того, как правительство Соединенных Штатов совершенствовало науку пиара, чтобы убеждать население в целесообразности тех или иных войн или в том, что те или иные профсоюзы угрожают нашей национальной безопасности. Например, в 1916 году президент Вудро Вильсон был избран пацифистски настроенным обществом на основании своей мирной предвыборной платформы. Но когда его администрация стала привержена идее войны, он почувствовал необходимость изменить общественное мнение и создал пропагандистскую группу под названием «Комиссия Крила». Творчески используя прессу, эта комиссия добилась того, что Америка стала с энтузиазмом смотреть на возможность войны с Германией. Что еще более важно, «Комиссия Крила» разработала основные пропагандистские приемы, по сей день применяемые для контроля над общественным мнением. Из этих приемов слагается гигантская централизованная медиаиерархия, которая теперь, окончательно сформировавшись, начала работать в противоречии со своими же начальными установками.

Благодаря таким людям, как Хомский, мы знаем сущность этих приемов и основные допущения, лежащие в основе их успешной работы. Опять-таки важно помнить, что люди, занимающиеся пропагандой, не обязательно считают, что делают нечто по определению дурное и злое. Они просто действуют в соответствии со своим мировоззрением. Одно из первых допущений, которые делают медиаконтролеры (в противоположность меди аакти вистам), заключается в том, что наша нация лучше всего функционирует в качестве «демократии зрителей». Либеральные интеллектуалы 30-х и 40-х гг. считали, что широкие массы слишком глупы, чтобы понимать, с какими сложностями связано управление страной. В связи с чем избранной группе пекущихся об общественном благе интеллектуалов нужно определить наилучший курс действий, а потом «сфабриковать» согласие граждан на меры, которых они не желают, но которые принимаются в их же интересах. Вместо того чтобы убеждать общественность с помощью интеллектуальных аргументов, пиар-эксперты стремятся примитизировать проблемы и вызывать у зрителей чисто эмоциональные реакции.

Хомский и другие ученые показали, что главной задачей работников пиар-индустрии было «контролировать общественное сознание». Их приемы окончательно сложились в конце 30-х гг., когда активизация профсоюзного движения угрожала вернуть

подлинную демократию в руки широких масс. Тогда крупные корпорации объединились с правительственными экспертами по пиару, чтобы разработать методы более убедительные, чем избиение организаторов профсоюзов или проламывание дубинками голов участников забастовок. Подобные действия только способствовали сплочению общества против администрации. «Рецепт долины Могаук» (впервые использованный в 30-х гг. против бастующих рабочих сталелитейного завода в долине реки Могаук, в Пенсильвании) был первой заметной попыткой применить более тонкую форму убеждения. Вместо того чтобы напрямую нападать на профсоюзников, корпорации решили воздействовать на общественное мнение с помощью медиа. Этот, по их собственному определению, «научный метод борьбы с забастовками» являл собой концептуальную кампанию, сводящую весь комплекс вопросов о правах рабочих к одной-единственной, предельно понятной идее: «забастовщики вредят всем нам». Они разрушают американскую гармонию. Этот простой пропагандистский рецепт заключался в том, чтобы приравнять профсоюзную деятельность к чему-то дурному, а именно, к подрыву единства страны и антиамериканской (коммунистической) деятельности. При этом игнорировались реально назревшие вопросы — уровень заработной платы, условия труда, право организовывать профсоюзы — и вся проблема сводилась как бы к заголовку над врезающейся в память фотографией: «Бастовать — не по-американски». Так родился метод «слогана».

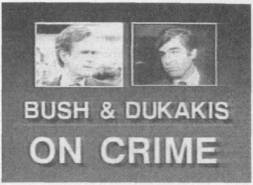

Обратите внимание на то, что именно этот простой прием — отвлечение внимания и чрезмерное упрощение — использовала в 90-е гг. администрация Буша, чтобы не дать общественности усомниться в целесообразности войны в Персидском заливе. Конгрессмены-демократы боялись озвучить хоть какой-либо протест против этой войны. Протестовать против нее означало «подвергать опасности наши войска». Чрезмерное упрощение вопроса воплотилось в простой слоган «Поддержите наши войска». Но этот слоган не содержит никакой реальной информации, опираясь на которую можно было бы принять обдуманное решение. Фраза «ПоддеРжите наши войска» отвлекает массы от подлинно важного вопроса: «Поддерживаете ли вы самоё войну?»

Но согласно этой стратегии, так и должно быть: граждане не уполномочены отвечать на подобные вопросы. Они не должны быть сведущими в принятии политических решений. Они должны получать понятные, но бессмысленные сло-ганы и слепо им следовать.

Даже кувейтцы прибегли к услугам оснащенных по последнему слову техники команд пиарщиков, и те провели для них блестящую медиакампанию по обработке американцев, в ходе которой были распространены слухи о чудовищных зверствах иракцев, в том числе таких, как отключение недоношенных младенцев от медицинских аппаратов. Выступления против войны были уравнены с пропагандой издевательств над младенцами. Этот прием называется маргинализацией и часто используется и по сей день, особенно для организации реакций на медиавирусы. Чтобы обеспечить общественную поддержку нелогичной политике, лидерам нужно назвать имя врага и демони-зировать его, а потом направить на демона ярость общества. Все продолжающие выступать против предлагаемой политики должны быть умалены, выведены из игры или маргинализованы. Таким образом людей, противостоящих целям пиарщиков, заставляют почувствовать себя абсолютно одинокими. Например, никто из тех, кто считает, что сетевые ТВ-новости показывают правильную картину мира, не знает о том, что даже во время рей-гановского «разгрома»20 три пятых американского общества надеялись, что его, Рейгана, политические установки — такие, как снятие ограничений на военные расходы — не будут воплощены на практике. Но эти люди воспринимали себя как часть ничтожного, безгласного меньшинства. На их глазах будто бы происходил «разгром». Эти люди решили, что находятся на маргинальных позициях в «демократии зрителей», и пассивно наблюдали, как мировые события развиваются за стеклом телеэкрана.

Даже кувейтцы прибегли к услугам оснащенных по последнему слову техники команд пиарщиков, и те провели для них блестящую медиакампанию по обработке американцев, в ходе которой были распространены слухи о чудовищных зверствах иракцев, в том числе таких, как отключение недоношенных младенцев от медицинских аппаратов. Выступления против войны были уравнены с пропагандой издевательств над младенцами. Этот прием называется маргинализацией и часто используется и по сей день, особенно для организации реакций на медиавирусы. Чтобы обеспечить общественную поддержку нелогичной политике, лидерам нужно назвать имя врага и демони-зировать его, а потом направить на демона ярость общества. Все продолжающие выступать против предлагаемой политики должны быть умалены, выведены из игры или маргинализованы. Таким образом людей, противостоящих целям пиарщиков, заставляют почувствовать себя абсолютно одинокими. Например, никто из тех, кто считает, что сетевые ТВ-новости показывают правильную картину мира, не знает о том, что даже во время рей-гановского «разгрома»20 три пятых американского общества надеялись, что его, Рейгана, политические установки — такие, как снятие ограничений на военные расходы — не будут воплощены на практике. Но эти люди воспринимали себя как часть ничтожного, безгласного меньшинства. На их глазах будто бы происходил «разгром». Эти люди решили, что находятся на маргинальных позициях в «демократии зрителей», и пассивно наблюдали, как мировые события развиваются за стеклом телеэкрана.

|

18 Отсылки к известным уголовным делам: Эми Фишер, Лорена Боббит, братья Менендес и Тоня Хардинг соответственно. В дальнейшем некоторые из них бу-Аут упоминаться в тексте книги. — Прим. ред.

20 В американском политическом жаргоне — резкое изменение в распределении голосов избирателей в пользу одной из политических партий, ведущее к убедительной победе одного из кандидатов. — Прим. ред.

|

Пока люди чувствуют, что у них нет власти над образами, которые им преподносят медиа, они будут чувствовать, что у них нет власти над событиями реального мира. Преподнося новости и медиа как стерильный, несложный, навязываемый «сверху», неприступный, линейный, состоящий из слоганов континуум, мастера пиара мешают индивидуумам, мыслящим независимо, установить какую-либо положительную обратную связь с окружающим миром. Диссиденты должны быть поставлены в положение одиночек.

Последний и вероятно, самый вредный для рассудка эффект медиапропаганды заключается в том, что она намеренно искажает реальность. Да, мы верим далеко не всему, что читаем — заголовки во всю ширину полосы в таблоидных газетах, сообщающие, что «ДЕЛЬФИН-МАРСИАНИН ПОХИТИЛ ДВУГЛАВОГО МЛАДЕНЦА», научили нас более критично относиться к печатному слову — но озвученные «картинки», которые мы видим по телевизору, все равно кажутся нам реальными. Видео убедительно. Даже вымышленные образы, скажем, лагеря для военнопленных в фильме «Рэмбо», могут апеллировать к эмоциям и воздействовать на общественное мнение. Когда Америка начинает войну, то Голливуд — умышленно или нет — оказывает поддержку усилиям пропагандистов, «отражая умонастроения общества» и изображая героические битвы со «злыми фашистскими силами». Например, «Красный Рассвет» (1984), фильм об американских школьниках, героически сражающихся с вероломно напавшей на США русско-кубинской армией, появился на пике пЪпыток администрации Рейгана/Буша увеличить военные расходы.

Эти вымышленные, разжигающие ненависть образы достигают вершин абсурда в таких телепрограммах, как «Мировая Федерация Реслинга», где симпатичные и подтянутые американские борцы со всей дури лупят других борцов, изображающих безумных иракцев или увешанных оружием русских. Однако в конечном счете возмутительность этих образов обнажает стратегию, лежащую в основе более утонченной военной пропаганды. Нельзя сказать, что продюсеры или хореографы телевизионного реслинга занимаются некой осознанной пропагандистской деятельностью. Но то, что они делают вымышленный ринг местом разжигания военной истерии, снижает эффективность воздействия стратегии на общественность в целом. Поощряя кооптирование пропагандистских усилий основанными на вымысле медиа, силы, пытающиеся контролировать общественное мнение, подрывают доверие к собственным кампаниям. В мире придуманных образов нельзя диктовать свои условия игры.

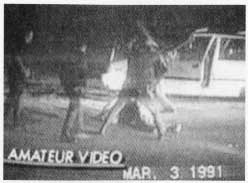

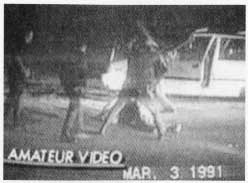

Творящаяся сейчас неразбериха, когда невозможно с уверенностью отличить таблоидные телешоу от постановочных телефильмов, показывает, насколько зыбкой стала граница между реальностью и вымыслом в современных медиа и как их смешение сплошь и рядом сводит на нет усилия пиарщиков. Заимствуя реальные новостные кадры и помещая их в постановочные фильмы, пусть даже и основанные на фактах (например, о Джиме и Тэмми Бейкер, об Эми Фишер, о Тоне Хардинг, о братьях Менендес), телевизионщики переносят информацию из мира неопровержимых фактов в условное царство вымысла. Они даже показывают, как можно манипулировать одними и теми же кадрами, с тем чтобы рассказать несколько разных историй. Пленка с избиением Родни Кинга монтировалась и перемонтировалась столько раз, что теперь она с равным успехом может служить доказательством как вины полицейских, так и их невиновности. Наиболее обескураживающим обстоятельством для тех, кто надеется использовать основанные на вымысле медиа как средства централизованного контроля, является то, что американцы, особенно молодые, относятся к преподносимым им образам с иронией. Зрелище того, как американо-арабский конфликт превращается в матч реслинга между двумя ритуально осыпающими друг друга проклятиями идиотами, изменяет способ, которым подростки интерпретируют новости — в случае, если они вообще их смотрят. Разумеется, они могут и освистать «врага», но будут при этом ухмыляться. Они знают, что это всего лишь игра. И когда в вечерних новостях мелькает лицо Саддама Хусейна, они вновь не могут удержаться от иронии. Попытки сфабриковать общественное мнение привели к непредвиденному результату. Апеллировать к эмоциям зрителей стало невозможно.

В действительности все без исключения методы пиара были скомпрометированы самим фактом применения этих методов в медиа. Американцы либо перестали верить тому, что сообщают медиа, либо потеряли к ним всякий интерес. Как минимум ирония позволяет дистанцироваться. Эмоционально дистанцировавшись от материала, зрители получают защиту от приемов контроля над мыслями. Как обнаружил драматург Бертольд Брехт, «техника остранения» обеспечивает публику простором для размышлений. Когда мы видим Эми Фишер или Лорену Боббит21 в рамке шести вложенных друг в друга телемониторов, мы дистанцируемся от их историй как раз на то самое расстояние, чтобы с иронией воспринимать зацикленность медиа на их образах — вместо того чтобы сопереживать эмоциональной «реальности» случившегося с ними.

Так дистанцирующие эффекты медиа — преднамеренные и непреднамеренные — обеспечивают эстетическую и эмоциональную безопасность зрителей. Сходным образом, превращение мировых событий в шаржированные конфликты вызывает чувство иронии, еще сильнее изолируя потенциальных объектов пропаганды от мира реальных переживаний.

Еще одним из ныне вымерших приемов медиадоминирования является контроль над технологией. Во время Второй мировой войны Гитлеру удалось сбить с толку разведку Соединенных Штатов, создав иллюзию своего присутствия в нескольких местах одновременно. Как выяснилось впоследствии, работавшие на Гитлера специалисты изобрели магнитную записывающую ленту — новшество, о котором армии союзных держав не могли в те времена и помыслить. Так Гитлер весьма лобовым способом использовал эксклюзивную медиатехнологию, чтобы создать ложную картину мира. Теперь, когда граждане имеют доступ к некогда эксклюзивной технологии (и в общих чертах понимают ее), их не так легко одурачить, как американскую разведку времен Второй мировой войны. Прогресс в области бытовой видеотехники и зацикленность медиа на самих себе в корне изменили наши взаимоотношения с образами, поставляемыми нам телевидением. Мы знаем, что какое-нибудь напористое новостное шоу вполне может специально набить взрывчаткой грузовик, чтобы тот взорвался в нужный момент, и что путем остроумного монтажа — вроде того, что использовался в первых выпусках программы «Не Обязательно Новости» на канале НВО — можно создать иллюзию исторической достоверности абсолютно вымышленных событий. Деконструктивистская медиасатира (например, пародийные рекламные ролики, которыми славится программа «В субботу вечером»), обнажает «тайные» приемы маркетинга, лишая действенности некоторые из самых современных рекламных тактик — порой спустя считанные дни после их введения.

|

18 Отсылки к известным уголовным делам: Эми Фишер, Лорена Боббит, братья Менендес и Тоня Хардинг соответственно. В дальнейшем некоторые из них бу-Аут упоминаться в тексте книги. — Прим. ред.

21 Лорена Боббит — американская домохозяйка, получившая известность после того, как столовым ножом отрезала пенис своему спящему мужу. Американские феминистические организации считают её символом борьбы против «сексуальной тирании мужчин». — Прим. ред.

|

Возможно, подлинный крах пропаганды был связан с усвоением приемов пиара крупными корпорациями. Хотя изначально правительственные специалисты по формированию общественного мнения привлекали их к оплате медиакампаний, могущих, по убеждению рыночных производителей, послужить их собственным интересам — таких, как разгром профсоюзного движения в 1930-х — к 40-м и 50-м гг. корпорации осознали огромный потенциал пиара для маркетинга своей продукции. Приемы, которые раньше предназначались для создания «демократии зрителей», вошли в сферу интересов большого бизнеса и стали применяться для формирования «демократии потребителей», нацеленной на максимальное использование того, что оставалось от послевоенных доходов после уплаты налогов. Телевизионная реклама, телепрограммы и даже кинофильмы стали насаждать мировоззрение, согласно которому счастье можно купить.

Однако, позволив этому случиться, большой бизнес создал нечто, превзошедшее его своими масштабами. Родилась инфосфера, и она принесла с собой свой собственный круг проблем. Мы рассмотрим две модели возникновения инфосферы как подлинного, социального ландшафта. Одна — возможно, более экстремальная — подразумевает принятие медиапространства как порождения природы. Согласно этой модели, нити медиапаути-ны подобны волокнам, корням или дендритам биологического организма и стремятся к росту, усложнению и спариванию. Будучи наделены, как живое существо, способностью к эмоциональным реакциям, медиа ведут себя соответственно.

Менее радикальный подход заключается в рассмотрении инфосферы как непреднамеренной реализации того, что нынешние математики называют «комплексной системой». Теория «комплексных систем», сравнительно новая отрасль математики, ставшая возможной благодаря появлению компьютеров, требует применения нового набора правил, если система — напри-Мер, погода, океанские волны, население земного шара — становится слишком сложной, чтобы ее можно было описать с помощью простых, линейных уравнений. Когда система достигает этого уровня сложности, она становится «хаотической» и Демонстрирует совершенно новый набор свойств; эти свойстваобычно способствуют разрушению любого навязанного извне порядка или контроля точно так же, как мощь океана в конце концов сокрушает сдерживающие ее плотины и дамбы. Но какой бы точки зрения на процесс слияния медиа в инфосферу мы ни придерживались, нам становится ясно, что эта технология вышла из-под управления. Она стала слишком глобальной и слишком комплексной, чтобы какая-либо группировка могла ее контролировать, и предала свои изначальные цели, сделав более могущественным то самое население, для управления которым она была разработана.

Менее радикальный подход заключается в рассмотрении инфосферы как непреднамеренной реализации того, что нынешние математики называют «комплексной системой». Теория «комплексных систем», сравнительно новая отрасль математики, ставшая возможной благодаря появлению компьютеров, требует применения нового набора правил, если система — напри-Мер, погода, океанские волны, население земного шара — становится слишком сложной, чтобы ее можно было описать с помощью простых, линейных уравнений. Когда система достигает этого уровня сложности, она становится «хаотической» и Демонстрирует совершенно новый набор свойств; эти свойстваобычно способствуют разрушению любого навязанного извне порядка или контроля точно так же, как мощь океана в конце концов сокрушает сдерживающие ее плотины и дамбы. Но какой бы точки зрения на процесс слияния медиа в инфосферу мы ни придерживались, нам становится ясно, что эта технология вышла из-под управления. Она стала слишком глобальной и слишком комплексной, чтобы какая-либо группировка могла ее контролировать, и предала свои изначальные цели, сделав более могущественным то самое население, для управления которым она была разработана.

ОНА ЖИВАЯ

Со времен окончания Второй мировой войны предназначением медиа было возбуждать в зрителях жажду новых товаров. К началу 1950-х гг. мир по ту сторону телеэкрана стал фантастической выставкой автомобилей, бытовых электроприборов, стилей жизни и социальных установок, разжигавших праздничный костер консъюмеризма. Создание этой национальной медиавселенной прошло даже успешнее, чем ожидали рыночные производители. К 60-м медиа стали целым миром, живущим по собственным законам. Дети вырастали, проводя в мире медиа подчас больше времени, чем в мире реальном. Инфосфера стала нашей новой окружающей средой. Мы спроецировали на нее, придали ей огромную внутреннюю ценность. Мы сравнивали свои жизни с жизнью Марши Брэйди из «Шайки Брэйди» или Уилла Робинсона из «Затерянных в космосе». Телевизионные персонажи стали предметом наших споров, наших фантазий, даже наших снов. Общественные мероприятия проводились с учетом времени выхода телевизионных программ. Наши культурные референции были больше связаны с тем, какими мультфильмами мы восхищались, чем с тем, каким видом спорта мы занимались или к какой церкви принадлежали. Мы обращались с медиапространством так, будто оно было реальным, и оно приняло этот вызов.

Инфосфера стала вести себя, как живой организм — система не менее сложная, масштабная и самодостаточная, чем сама природа. Как любой биологический объект, она стремилась расти. Питаясь долларами тех, кому все еще казалось, будто они строят замкнутую потребительскую культуру, медиа расширились в ту потрясающую всемирную паутину, которой мы наслаждаемся сегодня. Сетевые и независимые медиа породили спутниковые объединения, кабельное телевидение, телефонный маркетинг, компьютерные сети, видеоплейеры и домашние «шоппинг-клубы». Будучи более протяженными, чем бесконечная лента железных дорог, автомобильных шоссе и авиатрасс, наши медиа-сети могли достичь и затронуть каждого.

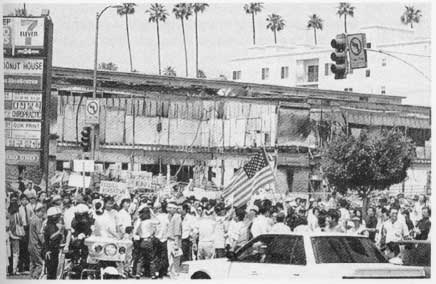

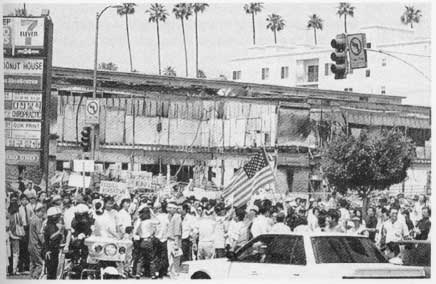

К 1970-м гг. в разобщенной во всех остальных смыслах культуре телевидение заменило родителей детям, которые оставались дома в одиночестве, а радио — компаньона на ночь одиноким и разведенным. В 1980-х гг. появились порнографические видеофильмы — вуайеристический суррогат секса для лиц, не склонных к завязыванию социальных контактов, а к 1990-м гг. звонки по телефонам, начинающимся на 976, стали предпочтительной формой безопасного секса для тех, кто боялся заразиться. Рыночные производители осознали, насколько сильно люди стали вовлечены во взаимодействие с медиа, и начали «раскручивать» сами медиа как свой важнейший товар. Новейшими и лучшими товарами были телевизоры и другие средства информатики. (Самое ироничное заключается в том, что во время показанных новостями лос-анджелесских городских беспорядков, вспыхнувших из-за сюжета, снятого любительской видеокамерой, люди растаскивали в основном телевизоры и видеомагнитофоны!) Телевизионные рекламные ролики немедийных товаров — таких, как автомобили и дезодоранты — могли конкурировать друг с другом только путем включения в видеоряд телевизоров-внутри-других-телевизоров. Рыночные производители начали соблазнять зрителей, изготавливая рекламные ролики, в которых люди смотрят по телевизору рекламные ролики и комментируют их. Основной акцент в медиа сместился на сами медиа. Именно это привело к тому, что в определенный момент равновесие власти в медиа нарушилось навсегда.

Рыночные производители стали заложниками интересов самих медиа. Как любой живой организм, медиа стремились к коммуникации со своей природной средой обитания — всеми теми людьми, для которых они стали товарищами, родителями или любовниками. Компания под названием «Одиссея», вполне в соответствии со своим названием, впервые дала медиа возможность совершить полный круг и вступить в контакт со своими создателями. В 1970-х гг. «Одиссея» выпустила видеоигру под названием «Понг» — первую игровую телеприставку. Доктор Тимоти Лири22, которого можно считать экспертом по воздействию новых технологий на человеческое сознание (если Лири вообще можно как-либо классифицировать), приветствует изобретение «Понга» как важнейший поворотный пункт в развитии современной культуры. В конце 1993 года я взялу него интервью по поводу видеоигровой революции:

— «Понг» был первой детской игрой, позволявшей двигать предметы по экрану телевизора. Движок в «понге» — это почти что настоящий курсор, так что персональный компьютер можно смело считать прямым наследником этой игры. Появление феномена «Нинтендо» было не менее важным событием, чем изобретение Гутенбергом печатного станка. Это было новое поколение детей, которые выросли, зная, что можно влиять на происходящее на экране. Мамаша с папашей, дети «бэби-бума»73, торчат на втором этаже в гостиной и пассивно смотрят новости или «прайм-тай-мовые» программы — точно так же, как в детстве они пассивно смотрели диснеевские мультики. А этажом ниже, в детской, их дети активно изменяют «картинку» на экране. «Чем они там занимаются?» — «Они уткнулись в свое долбанное "Нинтендо"! Вместо того чтобы сидеть тут и смотреть образовательные телепрограммы!» Да не может быть никаких «образовательных телепрограмм»! Это сущий оксюморон. Способность изменять «картинку» на экране — вот подлинное могущество!

|

22 Тимоти Лири (1920 - 1996) - психолог (доктор наук), литератор, актер. Культовая фигура 60-х и 70-х, названный поклонниками «психоделическим гуру», Лири прославился своими радикальными теориями в области психологии и экспериментами с ЛСД, направленными на изменение сознания. — Прим. ред.

23 «Бэби-бум» - букв., «бум младенцев», резкое увеличение рождаемости в первое десятилетие после Второй мировой войны. — Прим. ред.

|

...Именно приспосабливаясь к требованиям рынка детских товаров «инженеры» потребительской культуры непредумышденно наделили могуществом те самые массы, которыми пытались манипулировать. Рыночные производители были заинтересованы только в продаже своих товаров и приняли философию «Дадим детям то, что они хотят». Создав рынок детских товаров, они создали детскую культуру, у которой были свои специфические нужды и запросы. Они создали то, что мы сейчас называем «Поколением Икс» — первое поколение американцев, полностью вовлеченных в симбиотические взаимоотношения с медиа.

Родившиеся после 1960-го года иксеры, представители «Поколения Икс», были названы так в честь романа Дуга Коупленда «Поколение Икс»24 — книги о детях, чьи жизни сложились не совсем так, как обещали им «Шайка Бренди» или даже «Семейство Партриджей». Они были вынуждены выработать новую позицию по отношению к медийным репрезентациям окружающего их мира. Пускай их и награждали разными обидными эпитетами — «тупые», «апатичные», «поверхностные», «жадные», «сердитые» — их наиболее важными качествами, если говорить об отношении к медиа, были чувство иронии и непочтительность. Ирония развилась у них благодаря эмоциональному дистанцированию от сюжетов медиа. Непочтительность к святыням идеологии поп-культуры — благодаря способности этого поколения изменять «картинку» на экране. Они не просто получают и усваивают медиа. Они манипулируют ими. Они с ними играют. Медиа — это не зеркало, медиа — это «другой». Их отношение к медиа активно по своей природе.

Родители могут презирать «Нинтендо» за её бессмысленность и родственность онанизму, но их дети, с раннего возраста научившиеся видеоиграм, имеют больше шансов использовать потенциал реальной, но опосредованной медиа интерактивности, которая будет доступна им, когда они станут тинейджерами и достигнут технологической половозрелости. «Нинтендо» учит детей тому, как пользоваться оборудованием. Потом они могут перейти к участию в компьютерных конференциях и производству видеофильмов, что позволит им взаимодействовать с другими людьми. Компьютерные сети и компьютерные конференции уже заменили «общественные гостиные» и школьные дискотеки для многих молодых американцев, желающих общаться там, где за ними не будут наблюдать их родители. И даже семейные пикники кажутся ущербными без видеокамеры и возможности снять сюжет для «Самых смешных американских домашних видео». Появление интерактивной технологии увеличивает нашу способность вступать в контакт с медиа.

|

24 В свою очередь, названного так в честь группы Билли Айдола. — Прим. авт.

|

«Поколение Икс» также часто критикуют за то, что оно якобы лишено творческого начала. Темами их бесед — как в реальной жизни, так и в компьютерных сетях — а также их собственных телешоу обычно являются сами медиа. Вместо того чтобы предлагать оригинальные сценарии или новый материал, иксеры с таким увлечением обсуждают нравственный выбор, совершаемый героями в последних выпусках «Рена и Стимпи» или «Бивиса и Баттхеда», будто речь идет о некой продвинутой культурной теории. Эстетику и концептуальную озабоченность «Поколения Икс» характеризует регенерация образов, уже циркулирующих в медиа. Идя по стопам таких художников-постмодернистов, как Энди Уорхол, иксеры неустанно исследуют те образы медиа, которые сформировали их взгляды на мир, и делают это с юмором. «Я хотел трахнуть Пенелопу Питстоп» — так начинается разговор в одной из компьютерных конференций, намекающий на влечение, которое некий иксер испытывал в детстве к персонажу мультфильма.

Новости, комедии и драмы, производимые нынешним авангардом медиаумудренных общественных активистов — начиная с подрывных «андерграундных» документальных фильмов на телеканалах, использующих материалы зрителей, и заканчивая такими коммерческими кинофильмами и телешоу, как «Мир Уэйна» и «Критик» — все они черпают вдохновение в деконструкции и пересмотре медиа. Документальные фильмы обнажают наивную логику и раболепную угодливость работников индустрии сетевых новостей, а кинофильмы и сериалы сатирически воссоздают знаменитые моменты истории медиа. Новейшие книжки комиксов и постеры заимствуют узнаваемую образность у коммерческой прессы и комментируют ее с помощью саркастических диалогов или остроумных слоганов, которые раскрывают скрытый смысл или порочную логику первоначальных образов.

Уступая мощи общедоступных инструментов, таких, как «Ксероксы», «Макинтоши» и «Сони», с помощью которых легче комбинировать готовые звуковые и визуальные образцы, чем производить оригинальный продукт, сегодняшние медиаактивисты применяют приемы переработки материала, противопоставления и реконтекстуализации уже существующих образов и делают это с иронической отстраненностью. Мы выработали новый язык отсылок и самоотсылок, который идентифицирует медиа как реальность, а историю медиа — как действительную историю общества.

Уступая мощи общедоступных инструментов, таких, как «Ксероксы», «Макинтоши» и «Сони», с помощью которых легче комбинировать готовые звуковые и визуальные образцы, чем производить оригинальный продукт, сегодняшние медиаактивисты применяют приемы переработки материала, противопоставления и реконтекстуализации уже существующих образов и делают это с иронической отстраненностью. Мы выработали новый язык отсылок и самоотсылок, который идентифицирует медиа как реальность, а историю медиа — как действительную историю общества.

Объединившись в танце со своими медиа, «Поколение Икс» стало инициатором живой переклички между людьми и самой инфосферой. Благодаря разборчивости и содействию зрителей, мы стали способны возвращать в инфосферу «картинки», вызывающие у нас наиболее сильный отклик, и таким образом влиять на общее состояние медиапространства.

Медиа стали природной средой. И вполне естественно, что они начали заявлять те же права, что и природа, и утверждать хаос в качестве нормы.

БАБОЧКА

ПО ИМЕНИ РОДНИ

Все более непостижимая сложность инфосферы сменяется удивительной простотой, стоит только принять в расчет ее хаотические свойства. Новые, причудливые эффекты воздействия медиа на нашу культуру должны рассматриваться как результат влияния хаоса на систему, исконным предназначением которой было насаждение порядка, но которая стала слишком сложной для управления.

Сегодня понятие хаоса означает намного больше, чем просто безраздельную власть случайности. Хаос — это тот способ, которым природа реагирует на наши попытки организации и контроля, особенно если эти усилия являются намеренно деспотическими.

То, что превращает систему из упорядоченной в хаотическую, это, попросту говоря, ее сложность. Тонкую струйку воды можно

понять как упорядоченную систему, и ее поведение можно предсказать, используя простые уравнения. Напротив, океан подвергается действию слишком большого количества факторов, чтобы его движение можно было свести к одному или двум аккуратным, линейным уравнениям. Но все же поведение и свойства даже столь сложных систем, как океан (или инфосфера), могут быть предсказаны и даже подчинены контролю, если мы признаем их исконно хаотическую природу. Запомните: хаос не означает разгула случайности; хаотическим системам присущ некий скрытый порядок.

Основные принципы хаоса, как их описывает современное математическое сообщество, называются «обратной связью» и «итерацией». Если система демонстрирует оба этих свойства, она ведет себя «хаотическим» образом. Обратная связь — это способность взаимодействовать с окружающей средой. Термостат обогревателя — простейший пример устройства для обратной связи. Когда в комнате становится слишком холодно, термостат включает обогреватель, изменяя состояние окружающей среды, то есть воздуха в комнате. Когда в комнате становится слишком жарко, термостат обогреватель выключает, регулируя температуру окружающей среды путем подачи информации обратно в систему обогрева. В природе есть множество таких колец обратной связи. Когда популяция крыс, населяющих поле, чересчур разрастается, популяция хищников, ими питающихся — скажем, ястребов — также увеличивается. Мир становится более опасным для крыс, их выживает все меньше, и в результате их популяция снова уменьшается. Избыток популяции ястребов вымрет из-за недостатка пищи, и вскоре их численность вернется к нормальному уровню. У всех хаотических систем — включая ме-диа — есть много каналов для обратной связи.

Принцип итерации родственен обратной связи. Если поместить микрофон слишком близко к колонке, к которой он подключен через усилитель, та издаст громкий визг. Мы называем этот эффект «фидбэком», «обратной связью», так как микрофон «слышит» свой собственный усиленный звук и подает его обратно в колонку. Но в случае с микрофоном этот процесс повторяется вновь и вновь. Микрофон слышит свой собственный звук, подает его обратно в колонку, слышит усиленный звук, подает его в колонку — снова и снова, тысячи раз в секунду. Этот «фидбэк» подвергается итерации столько раз, что в результате мы слышим

оглушительный рёв. Подобный принцип действует и в экономике. Допустим, правительство ошиблось в расчете нормы оплаты труда всех работающих по найму всего на полцента в час. Если теперь эту крохотную ошибку умножить с учетом всего времени, которое каждый служащий работает в году, она превратится путем «итерации» в ошибку суммой во много миллионов долларов.

Легко понять, каким образом инфосфера и интерактивные медиа дают культуре возможность активизировать обратную связь и итерацию. Хотя эти медиасистемы были созданы для того, чтобы препятствовать попыткам независимо мыслить и действовать, они обеспечили частным лицам беспрецедентный доступ к экранам и громкоговорителям своих сограждан. Каждый провод, идущий в дом от «центрального пульта управления», — это также провод, идущий из дома обратно к этому «пульту», или, что еще лучше, связывающий дом со всем остальным миром. Самые очевидные каналы для обратной связи — это радиопрограммы с ответами на звонки слушателей или ток-шоу с участием зрителей, такие, как «Шоу Фила Донахью» («Кто из вас согласен с нашим гостем?» Зрители аплодисментами выражают свое одобрение). Но это — санкционированная обратная связь, явление почти того же порядка, что и опрос фокус-группы или исследование рыночного спроса. Незапланированная обратная связь,

возможная благодаря местным кабельным телеканалам, домашнему видео, компьютерным сетям и даже спутниковым передачам, оказалась куда более опасным противником для желающих править в царстве контроля над общественным мнением.

Легко понять, каким образом инфосфера и интерактивные медиа дают культуре возможность активизировать обратную связь и итерацию. Хотя эти медиасистемы были созданы для того, чтобы препятствовать попыткам независимо мыслить и действовать, они обеспечили частным лицам беспрецедентный доступ к экранам и громкоговорителям своих сограждан. Каждый провод, идущий в дом от «центрального пульта управления», — это также провод, идущий из дома обратно к этому «пульту», или, что еще лучше, связывающий дом со всем остальным миром. Самые очевидные каналы для обратной связи — это радиопрограммы с ответами на звонки слушателей или ток-шоу с участием зрителей, такие, как «Шоу Фила Донахью» («Кто из вас согласен с нашим гостем?» Зрители аплодисментами выражают свое одобрение). Но это — санкционированная обратная связь, явление почти того же порядка, что и опрос фокус-группы или исследование рыночного спроса. Незапланированная обратная связь,

возможная благодаря местным кабельным телеканалам, домашнему видео, компьютерным сетям и даже спутниковым передачам, оказалась куда более опасным противником для желающих править в царстве контроля над общественным мнением.

Точно так же, как бабочка, бьющая крыльями в Китае, может вызвать ураган в Нью-Йорке, самое незначительное медиасобытие, пройдя итерацию во всей инфосфере, может привести к настоящей культурной буре. Такой бабочкой был Родни Кинг. Двухминутная, «зернистая» любительская видеосъемка его ареста вновь и вновь циркулировала в медиапространстве и стала причиной одного из самых жестоких событий в современной истории нашей страны.

Свободу итерации гарантировали копиры и факсы, компьютерные конференции, электронная почта, устройства для копирования пленок и даже успехи в науке саморекламы. Подать мысль или чувство обратно в медиасеть легко; такой подачи почти невозможно избежать. Инфосфера прожорлива. Если проглоченная ею идея вызывает у людей эмоциональный отклик, она, эта идея, скорее всего, начнет размножаться и распространяться по инфосфере без всякой дальнейшей поддержки со стороны запустившего ее лица.

Свободу итерации гарантировали копиры и факсы, компьютерные конференции, электронная почта, устройства для копирования пленок и даже успехи в науке саморекламы. Подать мысль или чувство обратно в медиасеть легко; такой подачи почти невозможно избежать. Инфосфера прожорлива. Если проглоченная ею идея вызывает у людей эмоциональный отклик, она, эта идея, скорее всего, начнет размножаться и распространяться по инфосфере без всякой дальнейшей поддержки со стороны запустившего ее лица.

Теперь уже не имеет значения, является инфосфера «живой» или нет. Подобно океану, погоде или коралловому рифу, она ведет себя так, как если бы вправду была живым существом.

ВИРУСЫ-ОСВОБОДИТЕЛИ

Концепция вирусов возникла стихийным образом в результате эффективного использования свойств обратной связи и итерации. Вирусы являются промоутерами хаоса и благодаря своему особому строению исключительно успешно используют хаотические и органические качества инфосферы. Будучи промоутерами хаоса, они также борются против приемов, разработайных фирмами пиара для создания пассивного, легко поддающегося манипуляции населения. Вирусы нейтрализуют эти приемы в современной инфосфере, один за другим.

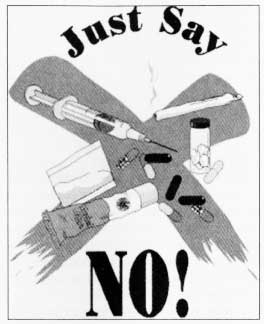

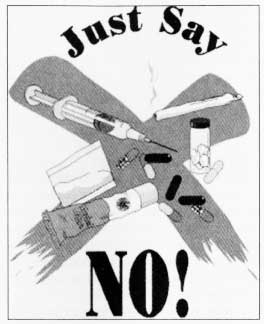

Вирусы противодействуют чрезмерному упрощению и отвлечению внимания. Например, слоган «Просто скажи "нет" наркотикам!» является попыткой пиарщиков упростить реальные проблемы, связанные с употреблением наркотиков, и тем самым не дать нам над ними задуматься. Эта фраза намеренно игнорирует сложную реальность жизни в гетто, воздействие сверстников друг на друга, легальность одних наркотиков и возможную пользу других. Сходным образом слоган «Война наркотикам» апеллирует к эмоциям и поднимает другие вопросы — вопросы расизма, страха и классовой принадлежности — под видом единого вызова врагу, против которого мы могли бы объединиться. Вопрос здесь не в том, должно или не должно быть санкционировано употребление наркотиков, а в том, каковы специфические тактические приемы, применяемые пиар-экспертами для управления общественным мнением.

Контркультурные группировки, вовлеченные в решение проблемы наркотиков, создают вирусы, разрушающие эти примитивные слоганы. Вирусы порождают новые вопросы, а не готовые ответы. К примеру, вирус «умных наркотиков» — это противоречивое с виду словосочетание, заставляющее нас в недоумении поднять брови. Нам не сообщают имя врага, чтобы мы в дружном гневе сжали против него кулаки; вместо этого нас заставляют задуматься и понять — или, по крайней мере, предпринять такую попытку. Вирусы вызывают нас на обсуждение проблем, вместо того чтобы позволять нам и дальше игнорировать собственную амбивалентность. Они делают мир наших понятий более запутанным и хаотическим пространством, в котором возможно все.

Контркультурные группировки, вовлеченные в решение проблемы наркотиков, создают вирусы, разрушающие эти примитивные слоганы. Вирусы порождают новые вопросы, а не готовые ответы. К примеру, вирус «умных наркотиков» — это противоречивое с виду словосочетание, заставляющее нас в недоумении поднять брови. Нам не сообщают имя врага, чтобы мы в дружном гневе сжали против него кулаки; вместо этого нас заставляют задуматься и понять — или, по крайней мере, предпринять такую попытку. Вирусы вызывают нас на обсуждение проблем, вместо того чтобы позволять нам и дальше игнорировать собственную амбивалентность. Они делают мир наших понятий более запутанным и хаотическим пространством, в котором возможно все.

Простейший способ отличить медиавирус от старого доброго трюка пиарщиков — это определить, упрощает ли он вопрос, сводит его к эмоциям, или, напротив, делает его устрашающе сложным. Вирус всегда заставляет систему, на которую нападает, выглядеть запутанной и непостижимой, какой она и является на самом деле. Прием чрезмерного упрощения и отвлечения внимания безнадежно устаревает после атаки медиавируса.

Медиавирусы также нейтрализуют прием мар-гинализации. Первой реакцией пиара на контркультурную идею становится попытка маргинализиро-вать ее. Если вы против войны, на вас наклеивают ярлык «противника наших

войск». Если вы выступаете в защиту прав геев, на вас наклеивают ярлык «противника семейных ценностей» или даже «пропагандиста СПИДа и педерастии». Но оболочка хорошо сконструированного вируса позволяет его мемам распространиться прежде, чем они будут безвозвратно маргинализированы. Оболочка защищает концепцию.

Медиавирусы также нейтрализуют прием мар-гинализации. Первой реакцией пиара на контркультурную идею становится попытка маргинализиро-вать ее. Если вы против войны, на вас наклеивают ярлык «противника наших

войск». Если вы выступаете в защиту прав геев, на вас наклеивают ярлык «противника семейных ценностей» или даже «пропагандиста СПИДа и педерастии». Но оболочка хорошо сконструированного вируса позволяет его мемам распространиться прежде, чем они будут безвозвратно маргинализированы. Оболочка защищает концепцию.

То, что позволяет медиавирусам распространяться, часто никак не связано с опасными идеями, скрытыми у них внутри — оболочка может служить приманкой. Более того, силы пиара часто начинают войну с оболочкой вируса, не успев понять его внутренней природы. Их попытки маргинализировать оболочку лишь помогают вирусу распространиться еще шире. Пламенный текст рэпера Айс-Ти «Убийца полицейских» стал знаменитым только благодаря попыткам, фигурально выражаясь, «затушить» его. Мемы внутри этого медиавируса не поддались маргинализации, так как был затронут вопрос «рок-цензуры», имевший вполне самостоятельное значение.

Обычно то, что позволяет вирусу размножаться в нашей соотносящейся с самой собой инфосфере — это его способность комментировать сами медиа. Оболочку вируса можно рассматривать как его «медиаличность». Фарс с участием Мерфи Браун и Дэна Куэйла разыгрался потому, что он послужил комментарием к взаимоотношениям реальных и основанных на вымысле медиа25. Скрытые в нем вопросы — воспитание детей матерями-одиночками, проблема культурной элиты — не были главной причиной итерации этого вируса. Вирусная оболочка позволяет мемам распространиться до того, как появляется возможность их маргинализации. Они используют в своих интересах тенденцию современных медиа реплицировать все, что отражает или пропагандирует принципы их собственного функционирования; так мемы обезвреживают еще одну тактику пиара.

Также вирусы не дают «фабрикантам согласия» эксплуатировать «репрезентацию как реальность». Вирусы выражают себя в иронии и апеллируют к способности зрителей выносить объективные суждения. Вирусные оболочки могут быть поняты как обрамляющие приспособления, заставляющие нас дистанцироваться от содержащихся в них вопросов. Эта объективизация вопросов позволяет нам воспринимать символы наших медиа именно как символы, а не как реальность. Мы вновь осознаем сложность, скрывающуюся за видимой простотой репрезентаций нашего мира.

Эта сложность пропагандирует медиа и более хаотические тенденции культуры. Для вирусов и инфосферы характерно то, что специалисты по теориям хаоса называют «самоподобием», с помощью которого они по-новому объясняют многие природные формы. Корни папоротника, к примеру, по своей структуре подобны его ветвям, которые подобны прожилкам листьев, которые подобны структуре клеток. Форма растения в целом отражает узор, образуемый растениями на подлеске, а тот, в свою очередь, отражает узор, образуемый лесным массивом на сельской местности, и т.д., и т.п. Инфосфера отличается таким же самоподобием: структура сети телевизионных кабелей отражает структуру отдельных телевизоров, а та отражает структуру оптических нервов тех, кто их смотрит.

|

25 Вудет более подробно рассмотрен в следующих главах. — Прим. ред.

|

Контркультурные медиа обычно используют это самоподобие и действуют взаимодополняющими способами на нескольких Уровнях сразу. Например, видеоклип песни Джизеса («Иисуса») Джонса «Здесь и сейчас» посвящен описанию того, как наша культура переживает момент, когда у нее появляется шанс вырваться из повторения своих исторических циклов. «Здесь и сейчас», говорится в тексте, «больше я быть не хочу нигде. Здесь и сейчас, глядя, как мир пробуждается от истории». Позади группы находится киноэкран, на котором быстро сменяют друг друга образы, взятые из теленовостей: картины типа разрушения Берлинской Стены или падения коммунизма. Сам видеоклип представляет собой последовательность не связанных друг с другом планов, смонтированных в быстром темпе, с презрением к линейным, упорядоченным правилам традиционного сюжетно-тематического кино. Мы смотрим его по MTV, которое показывает сплошные клипы, связанные воедино только дезориентирующими, рваными графическими заставками. Наконец, MTV — всего лишь один из множества каналов, которые доступны ныне благодаря кабельному телевидению и которые зритель пролистывает с помощью дистанционного пульта, видя «картинки» CNN на одном канале, музыкальные «картинки» на другом и их совмещение в этом клипе. Как бы признавая за собой место в этой гигантской решетке самоподобия, музыканты группы делают собственные тела экранами для воспроизведения новостных съемок. Джизес Джонс поет о дискретной природе современной общественной истории, в то время как его клип, станция, которая его транслирует, и среда (телевидение), в которой происходит трансляция, демонстрируют все ту же дискретную природу.

Последняя из методик пиара, которую уничтожают вирусы, — это поддержание стреноженной, «зрительской» демократии. Основанные на участии зрителей и обратной связи медиа не дают диссидентам чувствовать себя в одиночестве. Усилия новостных программ, пытающихся продемонстрировать, что Америка поддерживает ту или иную войну, сводятся на нет альтернативными программами, освещающими акции протеста и демонстрации. Каждый, кто смотрит новости сетевых ТВ-каналов, может озвучить свое несогласие с тем, каким образом был преподнесен тот или иной сюжет, позвонив на радио ток-шоу или поместив свое мнение в компьютерной конференции. Рассылка факсов и пиратское радиовещание в столь репрессивных культурах, как коммунистическая Румыния, позволили недовольным осознать, что они не одиноки. Нет, им не было разрешено легально собираться в общественных местах, но их альтернативные медиа дали им возможность объединяться в сети, организовываться и находить других людей, которые чувствовали себя маргинализированными. Тем временем здесь, в Соединенных Штатах, эти технологии позволили гражданам вырасти из пассивных, невежественных наблюдателей в активных, информированных участников.

Последняя из методик пиара, которую уничтожают вирусы, — это поддержание стреноженной, «зрительской» демократии. Основанные на участии зрителей и обратной связи медиа не дают диссидентам чувствовать себя в одиночестве. Усилия новостных программ, пытающихся продемонстрировать, что Америка поддерживает ту или иную войну, сводятся на нет альтернативными программами, освещающими акции протеста и демонстрации. Каждый, кто смотрит новости сетевых ТВ-каналов, может озвучить свое несогласие с тем, каким образом был преподнесен тот или иной сюжет, позвонив на радио ток-шоу или поместив свое мнение в компьютерной конференции. Рассылка факсов и пиратское радиовещание в столь репрессивных культурах, как коммунистическая Румыния, позволили недовольным осознать, что они не одиноки. Нет, им не было разрешено легально собираться в общественных местах, но их альтернативные медиа дали им возможность объединяться в сети, организовываться и находить других людей, которые чувствовали себя маргинализированными. Тем временем здесь, в Соединенных Штатах, эти технологии позволили гражданам вырасти из пассивных, невежественных наблюдателей в активных, информированных участников.

Степень участия может разниться от простого просмотра телепрограмм до конструирования всемирных сетей. Активность в инфосфере ограничивается только количеством способов, которыми личность может быть атакована вирусами или может подвергнуть их итерации. По мере роста инфосферы каждый из нас все более интенсивно контактирует с нашей вирусной культурой. Ме-диа пропагандируют новый вид близости, и никто не может скрыться от всемирного потопа.

НОВЫЙ ЭДЕМ

Ибо медиа подобны воде. Они проводят социальное электричество. Они — та форма, что повсюду разносит свое содержание. Для многих из нас это очень пугающее допущение, вскрывающее первопричины нашей нынешней культурной паранойи, духовной неудовлетворенности и всемирной сумятицы.

Многих людей медиапространство страшит. Безудержному распространению мелиатехнологий традиционно противилось так называемое «левое крыло» — сторонники защиты окружающей среды и участники движения «Новый век». Многие активисты этих группировок до сих пор не желают или не могут признать, что инфосфера дает возможность проводить по-настоящему массовые контркультурные кампании. Многие сторонники защиты окружающей среды отказываются проводить различие между «грязными» технологиями (использованием угольного топлива, автомобилестроением, производством бумаги) и технологиями «чистыми» (телевидением, компьютерами) и цепляются за устаревшую луддитскую теорию, согласно которой любая

технология противоестественна и разрушает экосистему нашей планеты.

Возможно, самый отчаянный призыв к борьбе против СМИ исходит от участников движения «Новый век», до сих пор связывающих СМИ с потребительской идеологией, которую те столь часто пропагандировали в прошлом. Проявляя странное культурное самоуничижение, лидеры «Нового века» рассматривают все американское — и особенно нашу медиаиконографию — как нечто фальшивое и сфабрикованное.

Социолог и признанный лектор «Нового Века» Уильям Ирвин Томпсон (ему около пятидесяти лет) наиболее известен благодаря своей книге «Как Америка подменяет природу», в которой он предостерегает: развитие медиапространства — «противоестественный» процесс. Он даже намекает, что появление в Америке сетей СМИ можно интерпретировать как «коллективизацию, в мифологическом смысле равнозначную воплощению демона Ахримана». Иными словами, медиамашина — царство Сатаны и предвестие Апокалипсиса.

В чем Томпсон прав, так это в том, что Америке, а возможно, и всей западной культуре, свойственен страх перед природой. Наши основные библейские мифы говорят о нашем изначальном и достойном сожаления отделении от Бога, противоположного пола и природы как таковой. Будучи изгнаны из «единства» Эдема, мы построили взамен мир двойственности и морали. Мы традиционно связывали все женское, хаотическое и природное со злом. Изначальная образность, разработанная фирмами пиара и распространенная СМИ, соответствовала дуалистическим понятиям «хорошего и дурного», «добра и зла». Поэтому неудивительно, что развитие инфосферы, которая упраздняет эти дуалистические понятия и параллельно пропагандирует хаос, было названо «злом».

В чем Томпсон прав, так это в том, что Америке, а возможно, и всей западной культуре, свойственен страх перед природой. Наши основные библейские мифы говорят о нашем изначальном и достойном сожаления отделении от Бога, противоположного пола и природы как таковой. Будучи изгнаны из «единства» Эдема, мы построили взамен мир двойственности и морали. Мы традиционно связывали все женское, хаотическое и природное со злом. Изначальная образность, разработанная фирмами пиара и распространенная СМИ, соответствовала дуалистическим понятиям «хорошего и дурного», «добра и зла». Поэтому неудивительно, что развитие инфосферы, которая упраздняет эти дуалистические понятия и параллельно пропагандирует хаос, было названо «злом».

Далее: раньше развитие технологии всегда усиливало нашу изоляцию от природной стихии, которую мы, изгнанники, стремились подчинить себе. Новая технология связывает всех нас с природой и друг с другом. Будучи необратимо хаотической системой, инфосфера вновь вводит естественный (бес)порядок взамен прежней иерархической структуры. Конечно же, люди воспринимают это как пришествие Сатаны!

Мы можем изолироваться от микробов, выдыхаемых другими людьми, но — если мы все еще смотрим ТВ или читаем газеты — не от мемов, которых другие конструируют и запускают в инфосферу. Все мы плаваем в одном океане данных.

То, что технология наших дней пропагандирует природные модели поведения, вместо того чтобы защищать нас от них, — это, возможно, самый пугающий, но в то же время самый важный аспект медиареволюции. Искусственные различия между людьми, классами и даже религиями уничтожаются, так как тот «особый статус», без которого раньше человек не мог получить доступ к информации, теряет свое значение.

«Электронная связь уничтожает цивилизацию грамотных людей, — заявил Томпсон, впервые услышав об основной посылке этой книги. — Ваше поколение не читает книг!» Однако в конце концов он признал, что «есть некоторые положительные моменты в том, что нас вынуждают взаимодействовать друг с другом. Больше нет того, что называется "личным пространством". Идея книжной культуры — по существу, понятие, выдвинутое средним классом; это — джентльмен, уединенно размышляющий в своем заставленном книгами кабинете. Это очень элитистское представление».

И вправду. Причем именно это представление разрушается медиапространством, в котором нет места для дискриминации. СМИ «сжимают» мир, делая самые удаленные регионы реальностью наших гостиных. Томпсон соглашается, что бежать некуда: «В нашей культуре мы постоянно подвергаемся вторжению и видим трагедии (например, события в Боснии) в тот же момент, когда они происходят. Газеты и телевидение равно создают ощущение, что в'ся наша планета — общественное пространство. Поэтому моральное бегство становится почти невозможным».

И, будучи вовсе не склонными к бегству, американцы просят Добавки.

Кажется, что расширению инфосферы по-настоящему сопротивляются лишь фундаменталистские нации и группировки. В конце концов фундаменталисты охраняют свою культурную или религиозную обособленность. Инфосфера же стремится превратить земной шар в единое целое. Чем больше СМИ вмешиваются в жизнь нации или даже отдельного культа, тем труднее руководителям нации или культа удерживать свои концептуальные границы. Вот почему Аятолла Хомейни приказал убить Салмана Рушди, автора «Сатанинских стихов»26. Фундаменталистское государство не может выжить в информационном океане.

По иронии судьбы (если верить сведениям Нью-Йоркского журнала «Семь дней»), вся история, случившаяся с Рушди, была результатом чрезвычайно успешного (с позволения сказать) ме-диавируса. Как намекает журнал, литагент Рушди, озабоченный низкой раскупаемостью книги, собственноручно выслал Аятолле один экземпляр, надеясь вызвать хоть какую-нибудь реакцию.

|

26 Салман Рушди — писатель, опубликовавший в конце 1980-х роман «Сатанинские стихи», в котором высказал идею, что содержание Корана было продиктовано пророку Мухаммеду Сатаной. Иранский лидер Аятолла Хомейни выпустил фетву (указ), в которой призывал правоверных мусульман предать смерти Рушди за богохульство. Рушди получил политическое убежище в Англии и до сих пор живет под охраной, поскольку фетва не отменена. — Прим. ред.

|

|

2

THE MAINSTREAM

МАЙНСТРИМ

Глава 2. ТЕЛЕФОРУМЫ

Нужно ли говорить, что вирус сработал? Наши требования к телевидению изменились. Точно так же, как живопись стала более абстрактной в начале столетия, когда портретами занялась фотография, телевидение, кажется, стало более реалистическим с тех пор, как видеофильмы удовлетворили нашу потребность в мелодрамах.

ТВ всегда идеально подходило для освещения новостей и актуальных событий, и оно быстро заменило киножурналы как источник, откуда Америка черпала информацию о текущих событиях. Телевизионное производство было более скоростным, более дешевым, и позволяло гораздо быстрее распространять материалы. Теперь, когда теленовости снимаются на видео, нам даже не нужно ждать «одиннадцатичасового выпуска»; станции просто производят прямое включение. Все, что творится в мире — почти в любой его точке — может моментально появиться на наших телеэкранах. Даже те, кто надеется скрыться от новостей, не могут избежать анонсов и «промо-роликов», включаемых в рекламные блоки, разбивающие вечерние фильмы.

Мы узнаем, порой вопреки желанию, что где-то что-то происходит с кем-то — будь то Майкл Джексон или жители Боснии — и многие из нас чувствуют потребность оставаться в курсе дела.

Мы узнаем, порой вопреки желанию, что где-то что-то происходит с кем-то — будь то Майкл Джексон или жители Боснии — и многие из нас чувствуют потребность оставаться в курсе дела.

Социальная, моральная и идеологическая интимность, которую культивирует и навязывает «ящик», вызывает привыкание. Теперь, когда для нас как индивидуумов округой стал весь земной шар, экран кинескопа является единственным функциональным окошком в наших жилищах. Теперь мы требуем от него не только развлечений. Мы хотим информации, идей и животрепещущих тем. Мы хотим знать, что происходит.

Телевидение отвечает на этот вызов, причем настолько успешно, что трудно сказать — наши ли нужды формируют программирование или это перемены в программировании формируют наши запросы. В любом случае наше ТВ превратилось в совокупность форумов, идеально подходящих для развития и распространения медиавирусов.

... И ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ ВСЕХ

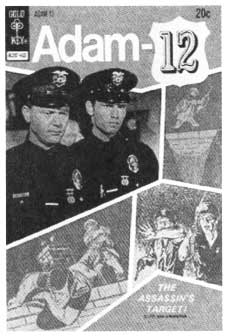

«Бэби-бумерам», чье детство пришлось на 50-е и начало 60-х гг., ТВ служило как бы заменой родителей, и его драматические «послания» были явно патриархальными. «Ящик» учил нас, как и родители, отличать хороших парней от плохих парней. Полицейские сериалы наполняли эфир, и зрители с нетерпением ждали поимки персонажей, олицетворявших «зло». Добро и зло воспринимались как данность. Поимка и приговор служили зрителям наградой. Эти сериалы были даже примитивней старинных «моралите».

Детективы сериала «Dragnet» («Облава») редко проявляли какие-либо эмоции. Они не принимали решений и не выносили суждений. Они всего лишь делали грязную работу. Музыкальный рефрен (дам-ди-дам-дам) в конце каждого эпизода сигнализировал о том, что правосудие, вот так вот просто, свершилось. После заключительного рекламного ролика нам даже сообщали, к какому сроку кто был приговорен. Ближе к концу сериала проблемы 60-х — наркотики, мир, любовь — сумели проникнуть в сюжеты «Облавы», но позиция полицейских осталась совершенно бескомпромиссной. В одной из серий сыщики посещают сеанс «групповой терапии» и выслушивают без энтузиазма прочитанную лекцию в защиту хипповских ценностей, после чего надевают наручники на одного из участников сеанса и арестовывают его за хранение марихуаны. Пересмотр системы ценностей был невозможен — пока. Закон и порядок все еще безраздельно властвовали, не считаясь со сложностями современной культуры.

К концу 60-х американцы начали сомневаться в своих военных авантюрах, в своей Национальной гвардии, даже в своих полицейских; телевидение, в попытках соответствовать своей родительской функции, попыталось задобрить нас, создав для полиции новый имидж. МакГэррет, главный герой сериала «.Hawaii Five-0», («Гавайи пять-ноль»), являл собой более «свойский» образ слуги закона. Хотя его со вкусом одетой и закаленной испытаниями команде тоже не приходилось принимать никаких решений, их работа была посложней. Они должны были вести себя «как крутые», оставаясь при этом «хорошими парнями». В одной серии Дэнно, верный помощник МакГэррета, отправляется в качестве тайного агента на хипповскую «травяную» вечеринку и успешно прикидывается «своим» в обкуренной толпе. Контркультурная деятельность все еще изображается как однозначное преступление, но полицейский должен уметь изображать «продвинутость», которая с этой деятельностью ассоциируется. Сексапильное межрасовое трио сериала «Mod Squad» («Отряд модов»27) — черный парень, белый парень и белая девушка — действовало по той же схеме, вот только они не могли просто вести себя «клево», от них требовалось быть «клевыми», охраняя закон. Это были трое хиппов, которые сами в свое время попали под арест — Джули бродяжничала, сбежав от матери, сан-францисской проститутки, Линка арестовали за участие в городских беспорядках в Уоттсе, а Пита — за то, что он угнал автомобиль, когда баснословно богатые предки выкинули его из Дома в Беверли-Хиллз.

|

27 Мод — в американской культуре аналог стиляги, пижон. — Прим. ред.

|

В буквальном смысле слова кооптированные правоохранительными органами ребята из «Отряда модов» олицетворяли безнадежную попытку заманить контркультуру назад, в мейн-стрим. Кожаные куртки, длинные волосы и «фенечки» на какое-то время сумели замаскировать правду о двусмысленном положении полиции, кичащейся своей добродетельностью, во все более хаотическом и свободомыслящем обществе.

Сериал «Адам 12» появился, когда этот праведный стиль полицейского телевидения уже почти испустил дух. На самом деле Мэллой и Рид были побочным продуктом «Облавы» и, как полицейский патруль, были вынуждены контактировать с реальностью изменившегося мира куда более прямо, чем их начальники-детективы. Основной декорацией для них было не помещение для инструктажа, не офис участка. Их рабочим местом была приборная панель автомобиля. Рид и Мэллой — представители разных поколений — наблюдали за переменами в американской культуре сквозь ветровое стекло своей патрульной машины. А мы наблюдали вместе с ними, как пейзажи Лос-Анджелеса сменяют друг друга, глядя сквозь еще одно отчуждающее приспособление — экран своего телевизора. Риду, молодому новичку на испытательном сроке, возможно, было и легче соотнести себя с обкуренными хиппи, чем его старшему партнеру — но не намного. Они оба разделяли мировоззрение, оправдывающее охрану порядка любой ценой; реальный мир был попросту слишком безумным, чтобы умещаться в одномерные отчеты, которые полицейские были обязаны писать в конце каждой серии.

Сериал «Адам 12» появился, когда этот праведный стиль полицейского телевидения уже почти испустил дух. На самом деле Мэллой и Рид были побочным продуктом «Облавы» и, как полицейский патруль, были вынуждены контактировать с реальностью изменившегося мира куда более прямо, чем их начальники-детективы. Основной декорацией для них было не помещение для инструктажа, не офис участка. Их рабочим местом была приборная панель автомобиля. Рид и Мэллой — представители разных поколений — наблюдали за переменами в американской культуре сквозь ветровое стекло своей патрульной машины. А мы наблюдали вместе с ними, как пейзажи Лос-Анджелеса сменяют друг друга, глядя сквозь еще одно отчуждающее приспособление — экран своего телевизора. Риду, молодому новичку на испытательном сроке, возможно, было и легче соотнести себя с обкуренными хиппи, чем его старшему партнеру — но не намного. Они оба разделяли мировоззрение, оправдывающее охрану порядка любой ценой; реальный мир был попросту слишком безумным, чтобы умещаться в одномерные отчеты, которые полицейские были обязаны писать в конце каждой серии.

Но Рид и Мэллой добавили в рецепт телевизионной охраны порядка один необходимый ингредиент — иронию. Конечно, в финале каждой серии всегда присутствовали «настоящие» преступни-

ки, но причины большинства вызовов в «Адаме 12» были комедийными по своей природе: семейная ссора, в результате которой муж оказывается головой в унитазе, или девушка, которая слишком одурела от наркотиков, чтобы понять, что она подвергается опасности, так как находится за рулем на шоссе. Людям редко бывало больно в «Адаме 12». Мир будто бы смеялся над теми «здравыми» ролями, которые полицейские были вынуждены играть во все более чокнутом мире. Что защищало офицеров? Чувство юмора. Они учились относиться к творящемуся вокруг них хаосу с иронией и всегда садились обратно в свою черно-белую машину, предварительно покосившись друг на друга. Мир больше не был столь же прост, как двухцветная раскраска их патрульной машины, и «служить и защищать» (девиз американских полицейских) означало признавать за Лос-Анджелесом начала 70-х право на кое-какую странную активность. А еще полицейские помогали нам, зрителям, понять, что мы, защищенные и отчужденные ветровым стеклом внутри телеэкрана, могли смело наслаждаться иронией по поводу собственной культурной и юридической непоследовательности, вместо того чтобы пытаться ее чем-нибудь замаскировать.

В начале — середине 80-х, в эпоху популярного сериала «Хилл стрит блюз», работа полицейских стала упражнением в зкзистенциальной философии. Это был мир, в котором за любым действием стояли как праведные намерения, так и моральная двусмысленность. Не так-то легко быть одновременно просвещенным, терпимым и чувствительным человеком двадцатого столетия и борцом с организованной городской преступностью. Это шоу, продолжая попытки других сериалов (таких, как «Ба-ретта» и «Улицы Сан-Франциско») привить полицейским самосознание, совершило окончательный переворот в полицейском телевидении, отбросив прямолинейную схему «преступление-наказание» и сосредоточившись взамен на трудностях принятия однозначных решений в двусмысленных ситуациях. Акцент сместился потому, что в центре внимания «Хилл стрит блюза» оказалась частная жизнь самих полицейских, а не деятельность теперь уже «предполагаемых» преступников. У этих офицеров заморочек было не меньше, чем у любого проходимца с нечистой совестью. Пристрастие к азартным играм, неуправляемая жестокость, попытки самоубийства, коррупция, расизм и политические амбиции преследовали служащих этого современного полицейского участка. Сериал не просто сообщал нам, что «копы — тоже люди». Он показывал, что у них — как и у «плохих парней» — могут быть психологические проблемы.

В начале — середине 80-х, в эпоху популярного сериала «Хилл стрит блюз», работа полицейских стала упражнением в зкзистенциальной философии. Это был мир, в котором за любым действием стояли как праведные намерения, так и моральная двусмысленность. Не так-то легко быть одновременно просвещенным, терпимым и чувствительным человеком двадцатого столетия и борцом с организованной городской преступностью. Это шоу, продолжая попытки других сериалов (таких, как «Ба-ретта» и «Улицы Сан-Франциско») привить полицейским самосознание, совершило окончательный переворот в полицейском телевидении, отбросив прямолинейную схему «преступление-наказание» и сосредоточившись взамен на трудностях принятия однозначных решений в двусмысленных ситуациях. Акцент сместился потому, что в центре внимания «Хилл стрит блюза» оказалась частная жизнь самих полицейских, а не деятельность теперь уже «предполагаемых» преступников. У этих офицеров заморочек было не меньше, чем у любого проходимца с нечистой совестью. Пристрастие к азартным играм, неуправляемая жестокость, попытки самоубийства, коррупция, расизм и политические амбиции преследовали служащих этого современного полицейского участка. Сериал не просто сообщал нам, что «копы — тоже люди». Он показывал, что у них — как и у «плохих парней» — могут быть психологические проблемы.

Если полицейские на ТВ чаще, чем обычные люди, теряют контроль над своими эмоциями, то это, возможно, связано с той ролью, которую они вынуждены играть: слепая верность ценностям правоохранительных органов не срабатывает в современной урбанистической схеме. Город — комплексная система, и в нем слишком много каналов для обратной связи и итерации, чтобы его можно было упорядочить простыми, прямолинейными юридическими формулами. Каждый раз, когда начальник полицейского округа капитан Фурильо арестовывает подозреваемого, Джойс Давенпорт, его вторая жена и по совместительству государственный защитник, устраивает пресс-конференцию на ступеньках участка и объявляет, какой законодательный акт или положение о гражданских правах нарушили «парни Фурильо». Даже если ему и его окружному прокурору удастся обойти закон, расплата будет жестокой, когда Фурильо вернется домой и Джойс заставит его спать на кушетке.

Серия, в которой их отношения оказались в реальной опасности, была основана на фиаско СМИ. Фурильо знал, что один из его заключенных виновен, но у него не было достаточно доказательств, чтобы держать его под стражей и дальше. СМИ, которым был позарез нужен подозреваемый, уже вынесли этому человеку приговор, и огромная гневная толпа собралась вокруг участка. Фурильо сказал заключенному, что если тот не сознается, он просто отпустит его на свободу. Чтобы остаться в безопасности полицейской камеры, подозреваемый с радостью сознался в своих преступлениях, но Давенпорт не поспешила простить своему жениху его постыдные методы. В течение трех или четырех серий их отношения были на грани полного разрыва, в то время как сквозь внешний драматический лоск «Хилл стрит блюза» стали проглядывать первые намеки на то, как СМИ комментируют СМИ. Полицейское телевидение пришло в упадок.

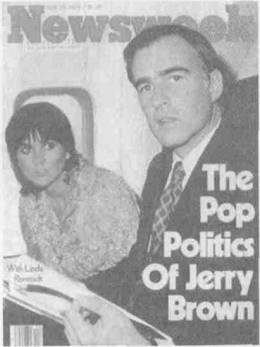

Но «Хилл стрит блюз» также послужил переходной ступенью к «судебному ТВ» — разновидности телешоу, заменившей полицейские сериалы. В хаотическом и относительном мире недостаточно просто осудить преступника. Теперь телевидение заботит уже другой вопрос: а возможно ли на самом деле правосудие? «L.A.Law» («Закон Лос-Анджелеса», 1986), сериал, положивший начало этой новой моде, был создан продюсером «Хилл стрит блюза» Стивеном Бошко. Здесь уже не полицейские, а адвокаты получают трибуну для открытого обсуждения вопросов, связанных с преступлением, наказанием и человеческими конфликтами вообще. Больше всего на полицейского похожа Сьюзен Дей — актриса, игравшая в 70-х Лори из «Семейства Партриджей» — в роли помощника окружного прокурора; ее чувство справедливости вполне уравновешивает ее же совестливость. Юридические и моральные аргументы не низводятся до уровня кухонных споров, но находятся в центре внимания суда, размышляющего, с какой стороны взяться за проблемы, которые никак нельзя свести к противопоставлению «черного» и «белого».